5月的一天下午放学后,上海市材料工程学校的数媒实训室里,王丹婷正在用UE引擎调试虚拟场景中的参数。屏幕上,蛟龙号潜水器在波光粼粼的海面上缓缓下潜,船体周围的海浪模拟出真实的水压波动,泛起层层涟漪——这是王丹婷与团队为参加“星光计划”职业院校技能大赛打磨的众多训练场景之一。

作为“数字艺术设计”赛项的核心成员,这名2022级数字媒体专业学生负责最复杂的数字交互展示模块,需将二维原画与三维模型转化为可探索的动态虚拟空间。王丹婷的工作始终围绕着一个核心命题:如何让技术模块成为连接创意与现实的桥梁。

技术逻辑与艺术感知的交互密码

“交互设计既要保证功能流畅,更要传递场景的情绪,让观众如身临其境。”谈及数字交互展示模块的训练体会,王丹婷点开了一个《深海探险》主题训练档案。根据赛题要求,她需在UE引擎中完成从海面到海底的多层次场景构建。例如,蛟龙号采样时的机械臂需模拟出真实的物理效果,而海底鱼群的随机游动路径则需通过程序逻辑实现自然随机性,用理性的代码演绎生命的律动。

“交互设计就像乐器演奏,既要遵循技术指法,又要传递艺术意境。”王丹婷解释道,在样题要求的“更换颜色”功能中,她受游戏UI设计启发,将色块重构为悬浮于深海的能量晶石,既维系了视觉整体的沉浸感,又让色彩过渡如洋流般自然流淌。说话间,她点击屏幕,蛟龙号涂装随色块选择渐变切换,过渡效果如水流般自然。为了优化渲染效果,她还反复调整光照参数,确保深海场景的幽蓝色调与海面的阳光折射形成视觉对比。

团队协作中的思维共振

王丹婷所在的团队由3名成员组成,分别负责数字创意绘画、数字建模设计和数字交互展示3个模块。尽管各自领域不同,但团队始终围绕统一的设计理念与赛事技术标准展开协作。“每次开始新的主题训练前,我们都会集中讨论作品的整体风格、配色方案和场景布局。”王丹婷分享道。例如,《深海探险》主题训练时,王丹婷需通过UE引擎将各模块成果转换为完整的虚拟交互场景,并提出调整建议:比如建模组的模型部件过于密集,互动时容易导致穿模等等。

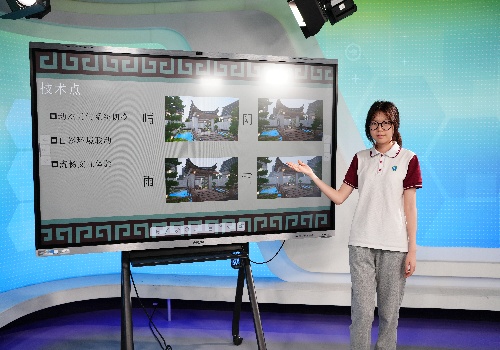

在相邻工位,负责数字创意绘画的王斯琦正校准训练主题《古老运河》的色彩方案,建模组的袁泉正根据王斯琦的概念设计图制作船只模型。三人工作台的共享文档里,记录着他们为统一不同主题美术风格召开的四次协调会:从确立“水墨淡彩”为主基调的色相体系,到推演镜头运动逻辑,再到传统纹样与现代交互的融合设计。这些团队成员思维的碰撞,确保了三个模块的技术围绕于“古今对话”的核心创意。

规范细节中培育职业底色

在实训室的白板上,张贴着团队总结罗列的技术规范。每次完成主题训练,王丹婷都会检查是否符合标准:“贴图分辨率2048*2048。”“模型面数8000以内。”“文件输出格式统一为FBX。”逐一核对无误后,再将项目文件根据训练主题和日期进行归档。“别小看这些细节,职业素养是比赛评分的重要指标。”王丹婷解释道,“这就要求我们在训练阶段就注重职业习惯的养成。”

谈及职业素养,王丹婷特别注重细节的打磨。在调试蛟龙号潜水器的“深海采样”交互功能时,她发现按钮在屏幕上的初始位置虽然符合技术参数,却不符合多数用户的操作习惯。为此,她花费整整一个下午,学习了人机工程学的基础原理,又参照了大量UI设计案例,最终将按钮逐渐调整到屏幕的右下方,反复测试20余次,最终确定了一个让用户操作更自然的位置。在王丹婷看来,这些看似琐碎的规范与调试,正是职业技能的根基。团队在备赛中也逐渐领悟:工匠精神从来不是遥不可及的追求,而是把每个技术节点做到极致的职业自觉。

“未来我希望从事游戏场景设计师的工作。”王丹婷眼神坚定,“通过这次项目,我掌握了UE引擎的高级交互功能,也理解了团队协作的重要性。这些能力,正是行业最看重的。”